宮島のシカが神鹿(しんろく)であるというのは、明治時代にすでにあった歴史のある都市伝説である

と書かれたブログ記事を読んだことがあります。

ですが、さまざまな資料を見ていくと、宮島の鹿が「神鹿(しんろく)として大切に扱われてきたことは、歴史的事実であると感じるようになりました。

林野庁の公式ページにはこのように記載されています。

⚫︎ 林野庁の公式ページ

(宮島の)気候等と植生・野生生物気候は、瀬戸内海気候に区分され温暖です。ニホンジカ等が生息しており、シカは、古くから厳島神社の神の使い(神鹿)として保護されています。 林野庁

また、論文「近世以降の宮島のシカと人との関係 – 野生動物観光の観点から -」には、宮島の歴史が著者の考察と共にまとめられています。

この記事では、論文に記載されている鹿についての史実部分をまとめました。

参考にさせて頂きました論文は

- 宮島歴史民俗資料館

- 廿日市市観光課

- 廿日市市宮島支所

- 広島県文書館

- 環境省広島事務所

など、公的機関の協力を得て作成されています。

ですので、信憑性の高い情報元であると認識しています。

それではさっそく、宮島の鹿の歴史年表をご覧ください。

年代の古い順に並べています。

参考文献:

近世以降の宮島のシカと人との関係 – 野生動物観光の観点から –

戦前の厳島神社と鹿

1895年〜1935年(明治28年〜昭和10年)

- 1895年(明治28年) 密猟で鹿の数が減少

- 1913年(大正2年)「神鹿は僅か二十頭」

- 1914年(大正3年) 密猟者が検挙

- 1916年(大正5年) 宮司が「神鹿が年々減少」と語る

- 1916年(大正5年) 奈良春日神社の神鹿保護会と同様の団体を作る検討がされる

- 1923年(大正12年)「一時其数を減じたが近時又暫く増加しつつある」

- 1932年(昭和7年)「密猟のためか一向に繁殖せず」

- 1935年(昭和10年) 鹿の餌としての干し芋売り

- 1935年(昭和10年) 邦字新聞「いたるところに神鹿が遊んでいて、観光客から餌を与えられ平和に暮らしている」

大昔に鹿が減った時期があり、その原因がなんと密猟だったそうです。

そのさなか、厳島神社の宮司が

「神鹿が年々減少」

と発言されています。

当時の厳島神社の宮司にとって、宮島の鹿は「神鹿」だったのでしょうか。

ちなみに「神の使い」ではなく、「神鹿(しんろく)」と言っているので、ここには微妙な違いがあるのかもしれません

ですが、厳島神社の宮司が神鹿だと語っていたということは

厳島神社も鹿を神鹿だと認識していたと言えるでしょう

よく宮島の鹿に対して「神の使いだと言われていたのは、地元の人々が自然発生的にそう思っていただけ」という情報があります。

ですが、神鹿だとされていたのなら「神の使い」だと思うことは、当然の流れだと感じます。

厳島神社に建てられた鹿の銅像

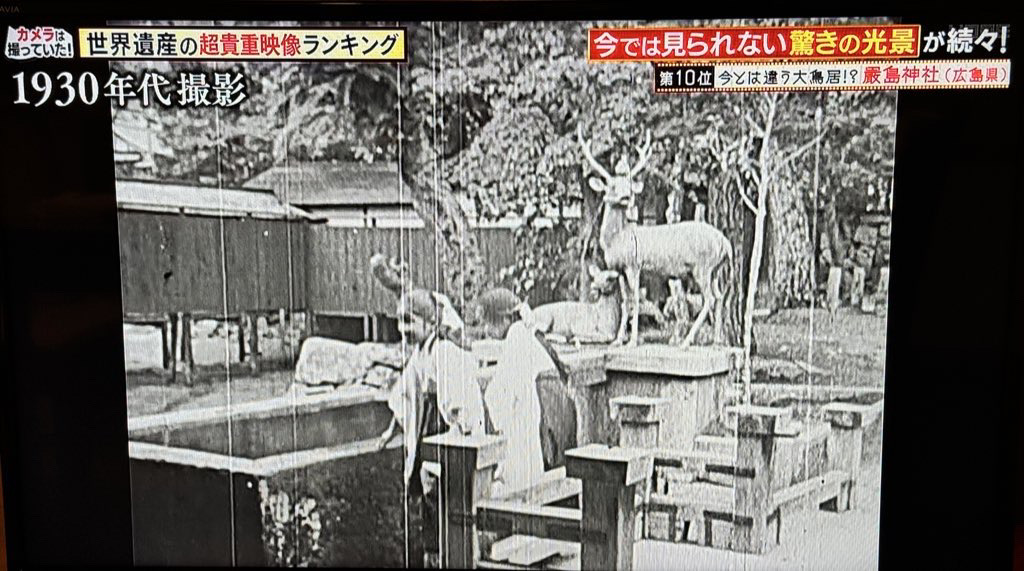

とあるテレビ番組内で「世界遺産の超貴重映像ランキング」をやっており、その中で、1930年代に撮影された厳島神社の貴重な場面が写りました。

1930年(昭和初期)宮島の鹿の銅像

厳島神社の巫女さんと一緒に写っているのは鹿の銅像です。

春日大社のある奈良県には今も鹿の銅像がありますが、宮島にも鹿の銅像があったことがわかる貴重な映像です。

鹿の銅像を作るということは、厳島神社が宮島の鹿を「神鹿(しんろく)」と崇めていたであろう歴史を感じます

今では、厳島神社は鹿は「神鹿」ではなく、神社とも関係がない野生動物であると主張しています。

ですが、昔は「神鹿だと伝えていた時期があった」ということになりそうです。

戦後の鹿の減少と復興

1946年〜1965年(昭和20年〜昭和40年)

- 1945年頃(昭和20年頃)から鹿が著しく減少

- 1946年(昭和21年) 邦字新聞「食べ物を買って鹿に与えようとすると我々を恐れ山中めがけて逃げ込む有様」

戦時中に捕獲された状況がうかがえる - 1949年(昭和24年)「戦前沢山いた神鹿は戦争中食糧に供給され現在では指折り数える程しかいない」

- 1949年12月(昭和24年) 宮島町鹿の保護に関する条例(鹿の殺傷、犬の飼養、犬の索き入れ禁止)

- 1949年~1950年(昭和24年~25年) 山中の鹿を探して捕獲、大願寺前に神鹿園を設置し飼養施設設置

- 1962年(昭和37年) 条例改正、犬の飼養禁止削除

- 1964年(昭和39年) 大願寺前と大元公園の鹿を水族館前に設置した神鹿苑に移す

- 1965年(昭和40年) 市街地に出てくる鹿の数増加、苦情増える

太平洋戦争(大東亜戦争)中に、鹿が捕獲され食糧になったという話を人ずてで聞いていますが、その情報がこちらの年表にしっかりと記載されています。

1949年(昭和24年)「戦前沢山いた神鹿は戦争中食糧に供給され現在では指折り数える程しかいない」

神鹿とまで崇めていた宮島の鹿を、食料として供給する戦争の恐ろしさを思い知ります。

これにより、宮島の鹿の頭数は、指折り数える程まで減ったのです。

1946年の邦字新聞(※海外で発行される日本語の新聞)には

とあります。

この文章から、鹿が人間を極度に恐れていることが分かります。

きっと、戦時中に仲間が殺される姿をたくさん見た、鹿の防衛本能でしょう。

1949年12月には、宮島町鹿の保護に関する条例が出され、鹿の殺傷、犬を飼うこと、犬を島内に入れることが禁止されました。

それから13年後の1963年に、犬の飼育禁止は削除されています。

宮島の鹿は「神鹿」と伝えられていたからこそ、鹿の保護条例を出し、もう二度と「神鹿」を殺さないようにした、ということではないでしょうか

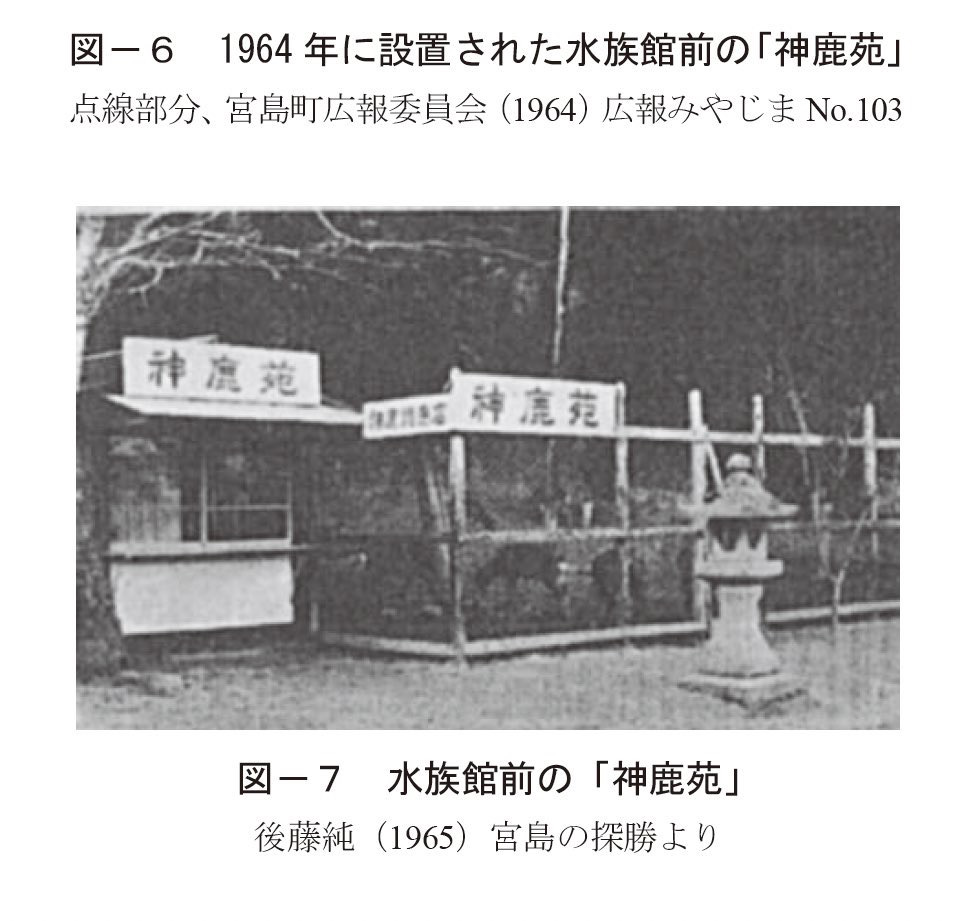

宮島に作られた神鹿苑

貴重な写真が残されていました。

以下の写真は、1964年に設置された宮島水族館前の「神鹿苑(しんろくえん)」です。

宮島の鹿が「神鹿」だと伝えられていた、かなり決定的な証拠となりそうです。

宮島では戦時中に鹿が捕獲され、その数を大幅に減らしました。

それではまずいと、鹿の数を回復させるために

という情報があります。

この情報の元になっているのが、廿日市市の会議録です。

※ 2006年09月14日:平成18年第3回定例会(第3日目) 本文 佐々木雄三

「戦時中にほとんど頭数が減りました。昭和25年に奈良県の方からですね、つがいが来まして、それで保護育成をしようと、宮島の観光資源ということで、皆さんもご存じだと思いますが、厳島神社の裏でおりをつくって飼っておりました。そこで保護育成しましたら、頭数が増えまして、昭和40年代のころに、やはりそれでは狭くなって、あまりこんまいとこで飼うのはということで、水族館の前で山を囲いましておりをつくりました。そこで飼ってたところを途中から予算の都合上でですね、おりがめげまして、自然にシカが町の中へ出てきたと~」。

こちらの議事録に残っている発言の

昭和25年に奈良県の方からつがいが来まして

という部分が、宮島の鹿を増やすために、奈良から鹿を連れてきたと言われるゆえんです。

また朝日新聞にもこのように掲載されています。

朝日新聞

エサ禁止、細る宮島のシカ 数増え、市が半減策

2009年3月15日 18時42分

宮島のシカは、戦後間もなくは数十頭から100頭ほどだったが、観光資源として奈良から連れてくるなどして増え、今では島全体に450~500頭いる。約180頭が集中する市街地では餌不足が深刻化。ゴミ箱をあさり、庭の花を食べ、あちこちにフンをするなどの被害が問題となった。(※一部抜粋)

こちらの朝日新聞の記事を読んでから、奈良の鹿を宮島に連れてきたということは事実であると認識するようになりました。

戦時中に鹿が捕獲されて、宮島の鹿がほとんどいなくなった際に、奈良からつがいを連れてきた可能性は極めて高いです。

厳島神社の隣にある大願寺

ちなみに「大願寺の前に鹿の囲いをつくり鹿を増やした」という情報は本当でした。

1949年~1950年(昭和24年~25年)山中の鹿を探して捕獲、大願寺前に神鹿園を設置し飼養施設を設置したとの記録が残っています

1964年(昭和39年)に、大願寺と大元公園の鹿をこの水族館前の神鹿苑に移したそうです。

神鹿苑の柵が台風で崩壊

1972年〜1984年(昭和47年〜昭和62年)

- 1972年(昭和47年) 角伐り開始(人身被害防止)

- 1973年(昭和48年) 水族館前の神鹿苑の柵が台風により破壊

- 1978年(昭和53年) 町による市街地の鹿の頭数調査(♂85,♀207,仔56 計348)

- 1979年(昭和54年) 鹿の餌販売者との協議会

- 1984年(昭和59年) 島の東岸の藤ヶ浦地区に柵を設けて雄鹿を隔離したが個体数抑制は見られず

- 1987年(昭和62年) 鹿問題協議会設立

今も続く、鹿の角切りは1972年(昭和47年)に始まっています。

もう50年以上も続けられていることになりますね。

1964年に設置された神鹿苑ですが、

1973年の大型台風により、神鹿苑の柵が破壊され、鹿が山に逃げてしまいました

この神鹿苑の柵の崩壊が、宮島の鹿の頭数が一気に増える要因となります。

議事録にも当時のことが話されています。

水族館の前で山を囲いましておりをつくりました。そこで飼ってたところを途中から予算の都合上でですね、おりがめげまして

これは、水族館前に作られた「神鹿苑」のことですね。

台風で柵が壊れたということですが、予算が少なかったために簡素な柵だったことも一因なのかもしれません。

雄鹿だけを隔離して個体数の抑制に挑戦

そしてさらに興味深いのが、1984年に島の東岸の藤ヶ浦地区に柵を設けて雄鹿だけを隔離したことです。

鹿を飼育できなくなり、山に放たれ自由になったことで鹿の数が増加。

その鹿の個体数を抑制することが目的で、雄鹿を捕まえて隔離するものの、個体数の抑制には繋がらなかったようです。

普通に考えれば、個体数は抑制できそうですが、この実証実験自体がうまくできなかったと予想できます

これらの経緯を経て、1987年に鹿問題協議会が設立されています。

世界遺産登録後の方向転換

1996年〜2023年(平成8年〜令和5年)

- 1996年(平成8年)厳島神社が世界文化遺産に登録

- 1998年に旧宮島町は鹿の野生復帰の方針を示す

- 2009年6月「宮島地域シカ保護管理計画」策定

- 2014年8月に「第2期宮島地域シカ保護管理計画」が策定

- 2019年8月に「第2期宮島地域シカ保護管理計画(改訂版)」が発表

- 2023年10月より100円の訪問税開始

1996年に、厳島神社を含む原生林地域が世界遺産に登録されました。

その2年後の1998年には、旧宮島町が鹿の野生復帰の方針を示しています。

結局この方針が、2009年の「宮島地域シカ保護管理計画」の策定に繋がっていきます。

宮島の鹿年表からわかること

宮島の鹿年表から分かることは、宮島では昔、鹿は「神鹿」として大切にされていたという事実です。

それは「住民が勝手に神鹿だと思っていた」ということではなく、「厳島神社がそう認識していた」のです。

厳島神社には鹿の銅像があり、神鹿苑をつくり鹿を飼育していた歴史的事実があるにも関わらず、行政が関与していないというのは、さすがに無理があります

ですので、宮島の鹿が「神鹿」なのかどうかを正しく伝えるなら

昔は「神鹿」とされていたけれど、今はそうではなくなった

というのが正しいのではないでしょうか。

宮島の鹿の歴史年表の最重要部分がこちらです

- 宮島の鹿は「神の使い」ではなく「神鹿」とされていた

- 厳島神社には鹿の銅像が建てられていた

- 神鹿苑(しんろくえん)と呼ばれる鹿を飼育する施設があった

宮島では鹿の保護条例が作られ、激減した鹿を増やそうと神鹿苑をつくり鹿を飼育したのです。

ですが、あまり予算がなく柵が簡素だったため、大型台風で柵が破壊され鹿が山に逃げてしまいました

その影響により、市街地に鹿が増えて鹿問題協議会が設立されます。

宮島がまだ世界遺産登録されていなかった時代に、宮島に観光客を呼び寄せるための手段として、鹿を観光利用してきた事実は消すことはできません

神聖な厳島神社の周りにいる鹿を「神鹿」とすることで、日本各地から観光客を呼び込む大きな要因となりました。

住民が鹿を「神鹿」や「神の使い」だと考えていたのは、厳島神社や行政が「神鹿」と伝えていたからだと言えるでしょう

宮島の鹿が「神鹿」とされていたことは、歴史的事実なのです。